Глава 1. ИСТОЧНИКИ И ПРОБЛЕМЫ

ВВЕДЕНИЕ

Решивший посетить древний памятник Стоунхендж на Солсберийской равнине Южной Англии в день летнего солнцестояния может застать там поразительное зрелище. Если он окажется там 21 июня на восходе солнца или в полдень того же дня, то увидит группу угрюмых мужчин и женщин в белых одеяниях, которые совершают некие церемонии и ходят длинной процессией среди камней Стоунхенджа. Если он спросит, кто они, то услышит ответ: «Друиды».

Но если любознательный зритель не остановится на этом и захочет далее углубить свое понимание, и задастся вопросом: «Кто же они были, эти древние люди?» и «Какое значение имеет древнее место?», простого ответа он не получит. Потому что для точного ответа потребуется привлечь археологию и древнюю историю, литературные источники на греческом, латинском и кельтском языках, сделать обзор истории идей, изучить литературную и художественную моду нескольких прошлых столетий и современные культурные течения. Голову его затуманят невероятные и часто нелепые измышления и рассуждения. Данная книга попытается дать разумное и трезвое рассмотрение этого предмета, которому давно уготовано уютное местечко среди утех неразумия.

Возможно, следует задуматься над тем, откуда взялась такая неуверенность в, казалось бы, давно изученном предмете. В сознании современного англичанина друиды прочно включены в его историческое наследие вместе с Великой хартией и «круглоголовыми» Кромвеля. Фоном им служат туманные виды Хэмптон?Корта, Стоунхенджа и Чатсворта. Более искушенные могут вспомнить то, что писал о них Юлий Цезарь. Менее критически мыслящие, вероятно, примут теорию о непрерывной цепи существования этого жречества с древнейших времен до наших дней. Как все прошлое, они интересуют большинство современников лишь постольку?поскольку. Их принимают бездумно, как часть истории.

На самом деле друиды представляют особый интерес, как явление, потому что наше сегодняшнее знание о них есть конечный продукт длинной повести, в которой на редкость занимательно и ярко запечатлелись из века в век постоянно повторяющиеся взгляды, чувства, образы и убеждения, связанные с некоторыми вечными проблемами. Проблемы эти занимали многих мыслителей: от Гесиода, жившего в VIII веке до н. э., до современных писателей?фантастов по обе стороны Атлантики. Кроме археологических исследований раннего железного века в Европе, а также изучения природы языческих верований кельтов, мы рассмотрим в этой книге и золотой век, и мифы о благородном дикаре и первородном грехе, естественную, природную мудрость и действия далекого Высшего Разума.

История друидов частично основывается на конкретных свидетельствах и их комментариях, которые, в свою очередь, могут быть сведены воедино с тем, что мы знаем или полагаем, что знаем, о древних кельтских верованиях из литературных источников и иконографии, а также с тем, что мы можем предположить относительно их ритуалов и церемоний по археологическим находкам. Привлекая эту группу сведений, мы попытаемся воссоздать образ друидов как часть доисторического кельтского жречества. Такое понимание внутренне не противоречиво и вполне достоверно, но никак не может быть названо возвышенным или романтическим. С другой стороны, именно такое понимание и оценка окружающего их мира как дикарского, почерпнутые из классических текстов, оказываются неизбежно окрашены современным образом мысли и современными философскими идеями. То есть мы вступаем в область истории идей и вынуждены стараться отделить концепции и мотивы, невольно приписанные друидам теми, кто писал о них впервые или стремился сделать удобным рупором для провозглашения своих собственных философских концепций.

Взявшись оценивать открытия нашего доисторического прошлого, начиная с Возрождения и далее, в том числе случайное воскрешение друидов, мы видим, что это было сделано людьми, которые сами были глубоко проникнуты философией и понятиями греческих и римских мыслителей, впервые отметивших существование загадочных языческих жрецов. То есть довольно долго их оценка была конгениальна взглядам классических философов, а когда мода сменилась с классической на романтическую, друиды тихо и ненавязчиво обрели новую жизнь в современной западной мысли. На протяжении почти двух тысяч лет они удерживают свое место в качестве языческих мудрецов, первобытных христиан, поборников свободы, хранителей тайной мудрости. Одной из наших главных задач было распутать нити этого клубка и задать себе ясные вопросы относительно некоторых издревле укрепившихся представлений.

С самого начала было бы резонно задаться одним вопросом: почему жречество, внутри варварской доримской кельтской религии означенное несколькими обрывочными заметками греческих и римских авторов, мало или вообще неизвестных, оказалось не забытым на протяжении двух тысяч лет, несмотря на официальный запрет их властями Рима? Это настолько странно само по себе, что требует отдельного расследования. Но есть и другие причины, делающие подобное занятие увлекательным интеллектуальным приключением: это проблемы, неотъемлемые от самой природы друидизма.

ПРОБЛЕМЫ

Как я уже отмечал, наши проблемы распадаются на две главные группы: те, что касаются фактического базиса наших знаний о друидах, и те, что связаны с невольной или намеренной идеализацией друидов, созданием мифов о них. Используя философский подход Р. Д. Коллингвуда к нашим знаниям о прошлом человечества, мы можем терминологически выделить «собственно прошлое», к которому апеллируют все историки, но полного знания которого им достичь никогда не удается именно потому, что оно прошло. Второе, с чем они имеют дело, то, что они наблюдают и реконструируют: это «как бы прошлое». Знание о нем ограничено доступными свидетельствами и талантом или бесталанностью этих ученых, а также их окружением и образованием. Однако самым опасным является реконструкция, вернее, конструирование «желаемого прошлого», то есть предвзятый отбор свидетельств, подгонка их под заданную интеллектуальную или эмоциональную схему. Именно так обстоит дело с друидами: у нас имеются «собственно друиды», которых мы никогда не узнаем по?настоящему, но по поводу этого вопроса существует множество литературных и археологических сведений, формирующих представление о «друидах, как бы известных». Кроме того, со времен Античности продолжается процесс мифотворчества, создания «желаемого» образа друидов. Таким образом, наши две группы проблем фактически являются результатом объективного и субъективного подходов.

Посему нам приходится работать с тремя типами источников. На первом месте, естественно, археологические свидетельства из погребений и раскопок или же картины культовых сцен и персонажей в изображениях кельтского и римско?кельтского искусства. Предположения о церемониях и ритуалах могут быть выведены из отчетов о раскопках погребений и святилищ. Иконография может быть привязана к литературной традиции эпиграфическим путем, то есть изучением надписей, связанных с культовыми отправлениями. На втором месте стоят свидетельства греческих и римских писателей о кельтах, их обычаях и верованиях, а также о той роли, которую играла в их обществе жреческая элита, иногда называемая друидами. Ключом к этим текстам являются сохранившиеся фрагменты устной кельтской традиции, которую донесли до наших времен христианские ученые и писцы. Наконец, у нас имеются идеи друидизма, проистекающие из рассуждений и размышлений антиквариев XVII и XVIII веков, чьи теории и домыслы быстро стали частью материала, всерьез воспринятого не только учеными, но и творческими людьми, писателями и художниками, и наконец превратились в фольклор легковерных.

Этот тройственный характер свидетельств (такой же двусмысленный и запутанный, как положения кельтской триады) явно требует в высшей степени осторожного обращения с источниками. Однако то, что для оценки сведений приходится прибегать к нескольким дисциплинам, придает исследованию об этом вопросе особую притягательность и бросает вызов ученым, а некоторых, осторожных, даже отпугивает. Однако это не отпугнуло сэра Томаса Кендрика, написавшего в 1927 году единственный общий обзор проблемы, который до сих пор заслуживает серьезнейшего внимания и, более того, выгодно отличается от других, несмотря на целое поколение активной работы в этой области. Исследование миссис Чедвик, опубликованное в 1966 году, касается лишь работ классических авторов. Я полагаю, однако, что в науке еще есть место для рассмотрения комплекса проблем, занимавших блестящий ум сэра Кендрика. И если моя книга каждой своей страницей сможет доказать благодарность ему, я лелею надежду, что ее сочтут интересной, хотя бы в качестве полезного примечания к его «Друидам».

ИСТОЧНИКИ: АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

С конца 1920?х годов именно археология стала основным источником новых сведений о друидах. За последние годы новые раскопки и новые интерпретации значительно расширили наши знания о предыстории Европы, и, хотя пробелы в них все еще плачевно велики и постоянно напоминают о себе, а глубина нашего невежества во многих вопросах бесконечна, даже самый пессимистично настроенный историк должен будет признать, что сейчас появилась возможность создания некой связной и последовательной схемы. Однако прежде чем мы перейдем к рассмотрению археологических свидетельств, следует критически обозреть то, что уже имеется по этому вопросу сначала в общем виде, а затем в контексте нашего конкретного исследования.

В свое время была дискуссия относительно природы археологических находок прошлых лет. Однако для многих абстрактные размышления о происхождении и характере науки, которой они занимаются, казались не только тяжкими, но смущающими и даже ненужными. Так что среди профессиональных археологов этот вопрос не получил заслуженного внимания, а широкая публика вообще не видела в этом проблемы. Но это вопрос фундаментальный, особенно, как мы увидим в дальнейшем, когда дело касается друидов.

Мы принципиально разделили «друидов, как бы известных» нам от «друидов, какими мы бы хотели их видеть», то есть «желаемых друидов». С одной стороны, картина, основанная на логических выводах, с другой – подогнанная под заданную идею. Последнее время историков стал волновать вопрос о природе «факта в истории». Многие ученые ощутили ошибочность точки зрения о том, что «исторические факты» существуют независимо от историков и их интерпретаций. Еще более обманчивыми становятся привычные исторические ярлыки, такие, как, например, «Французская революция», которые используются так, словно это некий независимый агент, способный действовать самостоятельно: «она пробудилась и совершила» то или другое. Археологи обязаны относиться настороженно к таким проблемам и помнить, что научное описание «фактов» есть «наблюдение данных, связанных с прошлым или настоящим».

«Сырье предыстории не люди, но вещи», – сформулировал научный подход Аткинсон. Археологические свидетельства сами по себе есть предметы, случайно сохранившиеся и выжившие остатки человеческой культуры. Они становятся археологическим фактом после того, как археологи увидели и опознали их, как таковые. Из этих фактов можно сделать прямые выводы, которые будут справедливы, если, как выразилась Маргарет Смит, «все свидетельства могут быть подтверждены эмпирически, и к ним ничего не было добавлено», то есть выводы есть «лишь парафраз эмпирических наблюдений». Так происходит, когда используются лишь археологические свидетельства, то, что Хаукс назвал «свободной от текста» ситуацией, в противовес «поддержанной текстом». При изучении друидов мы связаны с ситуацией, «поддержанной текстом», и потому, работая с археологическими свидетельствами, не должны использовать их логически некорректно. Как мы увидим далее, чтобы установить корреляцию между друидами и археологическими находками, которые могут быть им приписаны, требуется не выводы делать, а домысливать.

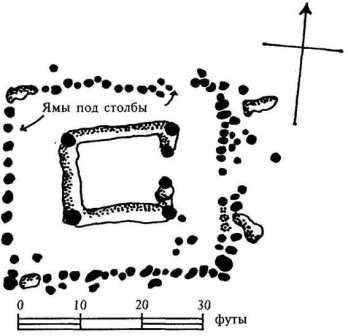

Используя строго археологические, «свободные от текстов» свидетельства в стремлении передать их привычными терминами, характеризующими человеческую деятельность, мы должны понимать, что ценная информация, заключенная в них, строго ограничена. Хаукс предложил четырехступенчатую шкалу восходящей трудности и нисходящей достоверности археологических интерпретаций, начиная с технологии, на которой должны основываться здравые выводы, и далее более сложной вещественной экономики, которую все же можно оценить с достаточной степенью надежности. Следующая ступень – выводы о социальной структуре прошлого – становится еще более сложной и неопределенной: большое отдельно стоящее строение на плане первобытного городища называют жилищем вождя, хотя его с равным успехом можно счесть святилищем, хижиной для общих собраний, амбаром или ни тем, ни другим и ни третьим. Ниже, на страницах этой книги, мы столкнемся и с этой проблемой.

А о чем можно заявить с уверенностью, когда дело касается религии и духовной жизни народа, кроме туманных фраз, не имеющих особого смысла? Как сказал Уилер: «Археолог способен найти бочку, но просмотреть Диогена». Маргарет Смит прокомментировала это замечание и проблемы «хижины вождя» следующим образом: «Ждать от археолога, чтобы он сделал логический переход от хижины к вождю и от бочки к Диогену, все равно что требовать от него логической алхимии… нужно признать, что нет разумной логической связи между некоторыми аспектами деятельности человека и свидетельствами, оставшимися на долю археологов». И менее всего, должны добавить мы, этого можно ожидать в нашем случае, потому что тут мы имеем дело с религией, жречеством, верованиями и ритуалами.

Но должны ли мы принять полностью такую пораженческую точку зрения относительно археологических свидетельств о религиозных отправлениях обществ, не имевших письменности? Изобилие статей и книг о первобытных религиях доказывает, что многие категорически с этим не согласны. Однако именно это вынуждает других скептически проверять и перепроверять основания наших знаний. При ближайшем рассмотрении оказывается, что утверждения ряда работ берут начало не в научных выводах, а в домыслах, которые, разумеется, они таковыми не считают. Так, например, относительно палеолита пишут: «Современный историк начинает описание этого периода с допущения того, что ему отлично известны заботы и тревоги людей палеолита: охота, магия, тотемизм и тому подобное. С этой точки зрения он интерпретирует искусство палеолита, привлекая этнографические параллели… не только не систематически… но касающиеся сильно отличающихся друг от друга племен». Вследствие этих частых неподтверждаемых допущений, которые представляют нам, как выводы из археологических свидетельств, мы должны быть крайне осторожны.

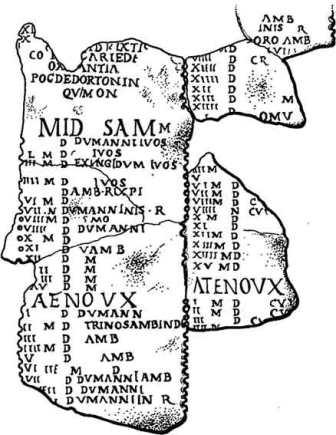

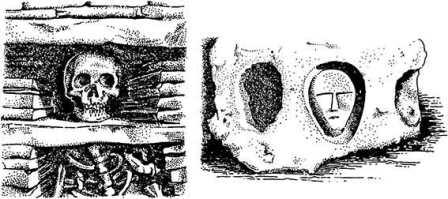

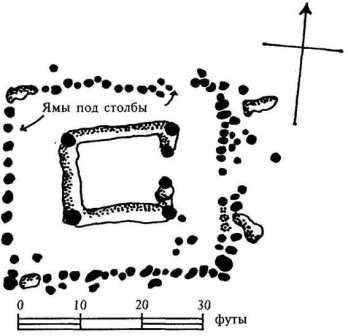

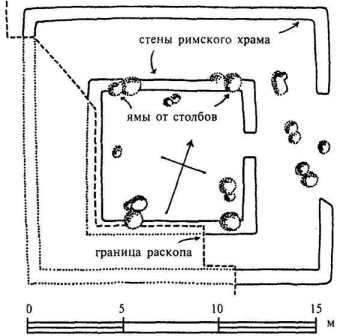

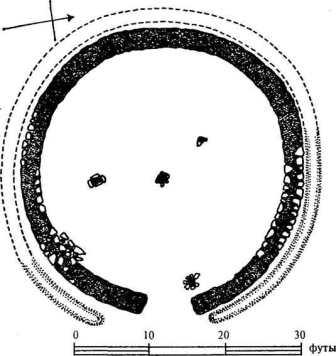

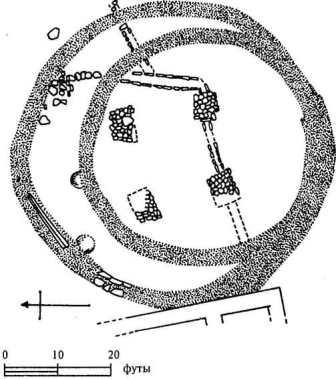

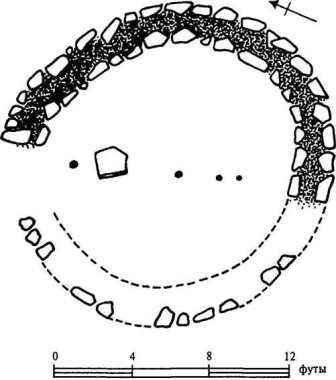

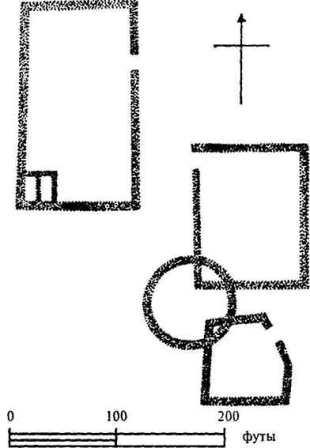

«Археология не может иметь дело с мифами, – писал Фокс, встревоженный этой проблемой, – но она может… отыскать, проанализировать и оценить ритуал». (Если под ритуалом понимать «предписанный порядок отправления религиозных или иных торжественных служб».) «При этом должно быть ясно, – пишет он далее, – что только некоторые действия, связанные с этими службами, оставляют материальные следы». Другими словами, среди следов человеческой деятельности, представляемых нам археологией, есть такие, которые можно выделить и охарактеризовать как иррациональные и не имеющие практического применения: это и есть акты, связанные с религией. Многие археологические свидетельства ритуалов, по Фоксу, связаны с погребениями, но религии обычно не разграничивают места для погребения и святилища. Архитектура, в широком смысле, все здания, какими бы временными и примитивными они ни были, есть трехмерное более?менее долговечное строение для какой?то формы человеческой активности, статичной или мобильной. А в число человеческой активности, как мы уже указывали, следует включать и ритуальные церемонии. Они требуют для себя специально организованных мест, имеющих формально планируемую структуру, пространственные элементы которой связаны в определенную композицию. Святилища, храмы, погребения и священные ограды должны быть различимы в археологических свидетельствах, иногда явно, иногда по разумным аналогиям и допущениям, но честно и непредвзято, без попыток «логической алхимии».

Если нам удается отождествить подобные структуры с археологическими ассоциациями, хронологическим положением и географическим распространением соответствующим местам кельтской материальной культуры, разумно будет предположить – хотя бы во избежание ненужного умножения гипотез, – что они представляют собой неотъемлемую часть кельтской жизни. Мы можем связать данное святилище с именем божества, если имеется какое?то эпиграфическое свидетельство в виде надписи, дающее археологической находке текстовую поддержку. Однако поскольку до сих пор не обнаружено никаких дохристианских надписей, в которых фигурировало бы слово «друид», любая связь их с данным местом археологических раскопок может быть лишь неподтвержденным допущением при нынешнем уровне наших знаний.

Итак, у нас имеется некоторое число текстуально неподтвержденных свидетельств мест отправления кельтских религиозных обрядов и наш вывод. Что эти свидетельства действительно относятся к кельтам, подкрепляется документально. К счастью, об этой культуре и этом периоде в археологии имеются частично подтверждающие их письменные источники. Мы действительно можем иногда что?то сказать о том, каким образом и когда использовались некоторые места церемоний. Но мы всегда должны помнить, что на все археологические вопросы, начинающиеся со слова «Почему?…», есть короткий, простой и абсолютно корректный ответ: «Мы не знаем и, вероятно, никогда не узнаем». Но сказавший это Аткинсон также верно напоминает нам, что мы не имеем права «укрываться в самодовольном невежестве, взывая к строгим канонам археологических свидетельств, когда перед ними ставят вполне законные вопросы такого рода». Мы должны с предельной четкостью заявить, что, делая попытку ответить на эти вопросы, «предаемся рассуждениям по поводу предметов, о которых нет никакой возможности узнать что?либо наверняка».

Проблемы с регистрацией? Пишите в тему: viewtopic.php?f=682&t=11649

О приобретении прошедших семинаров viewtopic.php?f=814&t=13940

Пиготт С. Друиды. Поэты, ученые, прорицатели

ИКОНОГРАФИЧЕСКИЕ И ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

Относительно религиозных отправлений нам следует прежде всего признать, что сама их природа не предполагает, что их можно обнаружить только средствами археологии, без помощи и поддержки хоть каких?то письменных свидетельств, например надписей. Но как мы уже упоминали, ни одна достоверно дохристианская надпись не включает в себя слово «друид», даже в возможных греческих, римских или кельтских формах. Так что привязка друидов к какому?либо полевому памятнику, скульптуре или посвящению остается в области допущений. Все, что могут предоставить нам не поддержанные текстами археологические свидетельства, это некий скелет кельтской материальной культуры данного периода и области, в которых классические писатели отмечали присутствие друидизма. Переходным мостиком между этими свидетельствами и названными литературными источниками являются надписи?посвящения кельтским божествам, иногда предстающими в римском обличье, а также изображения этих божеств с эпиграфической идентификацией или без оной. Рассмотрим же подробнее характер этих иконографических свидетельств, составляющих ценное приложение к археологии.

Они могут быть поделены на два класса: те, что прямо или косвенно сопровождаются надписями, и те, что таковых не имеют. А именно «поддержанные текстами» и «не поддержанные». Если какое?то божество, один или несколько раз названное в посвятительной надписи, имеет некие заметные атрибуты (например, рога у человеческой фигуры, или три головы, или держит в руках колесо, или является животным повторяющимся, вроде вепря, или группой животных, вроде быка с тремя журавлями), можно достаточно уверенно полагать, что и неподписанные изображения его имеют то же имя. Впрочем, в этом не следует заходить слишком далеко, утверждая, в частности, что все рогатые боги или с оленьими рогами это Кернуннос. Подсчет, проведенный несколько лет назад, показал, что из надписей были извлечены имена 374 кельтских божеств, причем 305 встречались лишь однажды и только четыре или пять из них от 20 до 30 раз. Еще сильнее вопрос запутывает то обстоятельство, что варварские и греко?римские божества могли иметь признаки нескольких кельтских божеств. Одних имен у кельтских богов, связанных одним родом деятельности с Марсом, было 69. Самым плодотворным подходом к этой проблеме является выделение иконографических типов и рассмотрение их в контексте географического распространения. Таким образом, устанавливается существование местных культов и культовых центров.

Имеющиеся у нас иконографические свидетельства кельтской религии и почти все надписи относятся к самой поздней фазе, то есть к тому периоду, когда Галлия и Британия вошли в состав Римской империи. Скульптуры и другие изображения людей и животных, выполненные в кельтской художественной традиции, изредка встречались примерно с VI века до н. э., но лишь под действием прямого римского влияния такие скульптуры, обычно каменные, стали повсеместными. Кельтский мир выражал себя в основном в римских схемах, но местные художественные приемы служили для них основой. И в римских именах местных божеств, и в вульгарной, просторечной латыни надписей можно видеть влияние кельтского языка.

Но поскольку, даже объединив свидетельства из всех возможных источников, мы получим лишь туманные и обрывочные сведения о кельтской религии, до сегодняшнего дня невозможно оценить первоначальное значение тех или иных скульптур из камня, металла или дерева, составляющих наш иконографический запас. Бесполезно было бы думать, что мы в состоянии проникнуть в психологию и эмоциональную сферу ранних кельтов. Мы должны избегать этой интеллектуальной ловушки так же, как проецирования на римско?кельтские скульптуры нашего художественного восприятия. Писать о «суровом дикарском символизме» или «варварской красоте и экспрессии», приписывать кельтским скульпторам «мощь передачи внутреннего огня… и… отрешенной безмятежности неземной красоты», описывать одну из скульптур как портрет «взрослого мужчины, практиковавшего утонченный аскетизм», или утверждать относительно другой, что «тяжелые геометрически выполненные глаза и рот придают его лику выражение божественности, осознав которую этот дикарь отрешился от мира и опыта человеческого»… говорить все это – не означает продвигать наши знание и понимание. Все, чего добились такие писатели, это обнародовали свои личные мнения, выражающие их личные эстетические пристрастия, а также принятые эстетические стандарты общества, в котором формировались их личные вкусы. Тот факт, что кому?то из нас рассматриваемые объекты кажутся трогательными или пугающими, выражающими благородство или восторженность, не должен приводить нас к необоснованным заключениям о том, что на дикарей железного века они производили то же самое впечатление. В конце концов, никто ведь не станет предполагать, что лицезрение современных ритуальных масок из Африки или Новой Гвинеи, Аляски и Новых Гебридов без знания религии и ее обрядов, которым они служат, позволит нам выразить в терминах психологии, зачем они были сделаны и как использовались.

Невозможно делать выводы о религиозных верованиях только на основании иконографических свидетельств. Изображения и надписи наводят на мысль о некоторой связи между кельтскими божествами и животными – Кернунноса, человека с рогами оленя, Эпоны, воплощенной в лошади, вепря Бако и так далее. Но прежде чем мы начнем рассуждать, возможно, нам следует помедлить и задуматься о раннехристианском мире, о том, что вообразили бы себе мы, созерцая символы евангелистов: орла, тельца, овна и льва, таких, какими предстают они на страницах евангелия Дарроу, не имея литературных объяснений. Помогли ли бы нам сопровождающие их краткие подписи: «изображение льва» или «изображение орла».

Котел из Гундеструпа, покрытый сложными изображениями различных сцен, является для нас проблемой того же порядка, какой стал бы любой серебряный предмет церковной утвари, украшенный картинами, надписями и символами, если бы мы не были вооружены знанием истории, мифологии, агиографии. Мы ничего бы не поняли из этого о природе христианской веры.

С другой стороны, иконографические данные могут быть использованы косвенно. Надписи?посвящения, сопровождаемые изображениями или без оных, можно было бы применить для определения географических границ местных культов, но их распределение неточно и зависит в первую очередь от традиции написания, принятой в данной местности, а во вторую – от наличия местного камня, а не каких?либо недолговечных материалов. Имеются и другие факторы социальной географии, вроде тех, что следуют из скопления местных надписей в римской Британии вблизи стены Адриана. Нам не следует забывать, что практически все они на греческом и латинском языках, и каждая в какой?то степени является переводом оригинального устного кельтского религиозного утверждения. Мы имеем дело с ситуацией, которую часто называют «условной грамотностью», когда умение писать ограничено, то есть им обладают немногие, и применяется оно лишь для некоторых целей, а потому выражается, за крайне редкими исключениями, лишь на латинском языке. Джексон, говоря о римской Британии, сформулировал свое мнение о кельтском (бриттском) языке таким образом: «Это не был письменный язык… единственным языком письма была латынь. Никому не пришло бы в голову писать на бриттском, да они и не знали бы, как это сделать… В римской Британии те, кто получил достаточное образование, чтобы знать алфавит, владели некоторым знанием латыни, а те, кто не владел, не писали вовсе». То же самое относится к римской Галлии, где, как написал Уотмаф, «не было принято писать что?либо до появления латинского языка, а с ним и искусства письма. Поэтому, когда здешние люди стали писать, они делали это, за редчайшими исключениями, на латыни, используя латинский алфавит». Однако на юге Галлии встречается некоторое число надписей, выполненных греческими буквами. Неудивительно поэтому видеть разноречия в написании имен и другие несоответствия, ведь их никогда не писали на родном языке: в кельтском мире, как и в остальной варварской Европе, существовала лишь устная традиция, утвержденная временем и принятая обществом, для сохранения и передачи следующим поколениям законов, генеалогии, историй, песен и легенд. Далее мы увидим, что друиды были особенно озабочены именно сохранением и продолжением этого древнего обычая, который не требовал использования письма.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Самой важной и самой трудной группой источников являются письменные документы, которые можно разделить на два класса. В первый мы должны поместить свидетельства греческих и римских писателей относительно кельтов, их религии и частично друидах. Свидетельства классиков касаются ограниченных областей европейского континента и Британии, а не всего кельтского мира. Сведения эти обрывочны и скудны, часто вторичны, и охватывают период с начала II века до н. э. до IV века н. э. Ко второму классу относятся ранние ирландские саги о героях и легенды, в которых действуют друиды. Они сохранялись в устной передаче до V века н. э. и в раннесредневековом переложении. Ссылки на друидов и упоминания о них в поздней кельтской литературе, а также ирландской и валлийской, не могут всерьез рассматриваться как достоверные, поскольку тема эта, по сути своей, относится к дохристианской эпохе и является частью истории первобытной Европы.

Рассматривая источники на греческом, латинском и староирландском, мы сталкиваемся с проблемой, которую ставят перед нами все дошедшие до нас письменные свидетельства о прошлом. Они связаны со временем, в которое были сочинены, и тем, кому адресованы. То есть их читатели настолько отделены от нас временем и культурой, что понять их мы можем, лишь совершив величайшее умственное усилие. От нас потребуется и огромная работа по перестройке сознания, которое может оказаться просто невозможным в достаточной мере. Ошибочно думать, что люди не являются детьми своего века, они проникнуты его понятиями и ограничены влияниями современной им культуры. Личность находится в рамках своего окружения, происхождения, социального положения, интеллекта, темперамента, на ней лежит печать принадлежности к определенной идеологии. Даже в условиях сравнительно однородной западноевропейской культуры мы вряд ли можем ожидать одинакового мировосприятия от престарелого католического священника из благородного семейства и молодого коммуниста из рабочих, от американского магната или бывшего племенного вождя, ныне руководителя какой?нибудь нарождающейся африканской нации. Рассматривая наши свидетельства, мы должны сначала определить контекст и культуру их создателей и читателей, а также идеологическую и социальную структуру, частью которой они являлись. Лишь после этого мы можем переходить собственно к текстам. К счастью, это вполне достижимо для первой группы наших источников, классических текстов, и многое проясняет. Но если такое соприкосновение с образованными и умеющими великолепно себя выражать обществами Греции и Рима возможно, то как можем мы питать надежду проникнуть в дикарскую ментальность кельтов, чьи жрецы, друиды, совершали жертвоприношения, гадали и предсказывали, чьи барды пели хвалебные песни вождям? Кельтов, внимавших этим героическим сагам на просторах ранней Ирландии? Утверждать подобное – все равно что рассчитывать понять общую ситуацию, сочувственно воспринимая речи и мысли вождя патанов на племенном пиру где?нибудь на северо?западной границе Индии. Подобная аналогия лишь подчеркивает трудность вопроса, но едва ли способствует решению проблемы.

КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

Говоря о классических источниках, мы не должны забывать, что ученые и образованные люди древности не могли и не хотели отвлеченно и беспристрастно оценивать дикарские религиозные обряды и самих варваров, являющиеся предметом нашего исследования. Такой подход выработался на протяжении многих лет развития западной традиции. Не желая ни в коей мере принизить высокую интеллектуальную культуру, которую представляют греческие и римские писатели, их высокую способность и навыки в абстрактном мышлении, в делах практических, утонченную проникновенность и силу их прозы и поэзии, тем не менее было бы справедливо отметить, что переносить их понимание мира на нынешнее, приравнивать, отождествлять их мировосприятие с современным образом мысли было бы опасной ошибкой, несмотря на кажущееся сходство. Мир Средиземноморья с V века до н. э. по первые века н. э. категорически не был нашим миром, а писатели, творения которых мы рассматриваем, безусловно, были его детьми.

Их воспитание и присущие им способы мышления и чувствования не позволяли им относиться к жертвоприношениям, ворожбе, знамениям, предсказаниям и магическим ритуалам как к явлениям чуждым и странным. Все вышеперечисленное являлось неотъемлемой частью их собственной жизни, они не делили окружающее на священное и мирское. Они набожно приносили жертвы. Они были глубоко суеверны и все еще затронуты их варварским прошлым, хоть и стеснялись этого. В Риме, еще в III веке н. э., происходили ритуальные убийства мужчин и женщин, которых заживо хоронили на Бычьем рынке. Не раз в году на улицах можно было наблюдать странные представления, когда салии, жрецы бога Марса, скакали и дурачились, били в древние щиты и пели магические песнопения на древнем языке или когда обнаженные юноши, вооружившись кнутами, вырезанными из шкур коз и собак, только что принесенных в жертву в Луперкальской пещере, пробегая мимо девушек, хлестали их этими кнутами, дабы те были плодовиты. Неподалеку от Рима, в роще у озера Неми, обитал Лесной Царь, жрец и убийца, который настороженно поджидал своего преемника, готовящегося неожиданно убить его в свою очередь. Даже такая совершенная военная машина, как римская армия, не отправлялась в поход без клеток со священными курами, чтобы авгуры могли предсказывать будущее по зерну, сыплющемуся из клювов. В Древнем мире религиозные церемонии кельтов и других варваров были, возможно, самыми легко доступными действиями для понимания их соседей.

А в целом разница между ними была скорее в качестве, чем в типе. Важность соблюдения ритуалов в жизни кельтов отмечалась часто, но никогда в этих свидетельствах не было сожаления или упрека. Вскоре обнаружилось, что кельтские божества имеют соответствующие эквиваленты в классическом пантеоне, а гадания авгуров и кельтских жрецов могут быть восприняты равно, с доверием и даже почтительным вниманием. В период раннехристианского противостояния языческим противникам и в поздние столетия, когда открыто признавалась сверхъестественная сила языческих культов, ее приписывали силам Тьмы. Так что в древнем языческом мире не только принимали законность чужой веры, но и антагонизм ограничивался рамками осуждения лишь тех действий, которые были отвратительны этическим правилам цивилизованности. Если теперь мы зададим вопрос о кельтской религии знаменитой фразой, высказанной Гиббоном по другому поводу: «какая же новая провокация могла вывести из себя мирное равнодушие Античности?», ответом будет: человеческие жертвоприношения. Именно эта практика превыше всех других была отвратительна цивилизованным народам в конце эры язычества. Предавалось проклятию также все, что имело отношение к колдовству и магии. Возможно, это было связано с верой людей в пугающую их злую силу. Осуждение магии у греков, суровые законы о подавлении ее в Риме существовали со II века н. э. Непривычным, хотя и вряд ли презираемым понятием в Греции и Риме, было существование особого класса жрецов и отсутствие такого глубоко укоренившегося у народов Средиземноморья и Востока символа веры, как монументальный храм с крышей и изображениями богов. Но этим признакам дикарства согласно классическим авторам противопоставлялись концепции, которые справедливо можно было бы включить в античное понятие «философия». Это было не только привычным для Древнего мира, но имело большое сходство с греческими системами рассуждения и являлось привлекательным в теоретическом смысле.

Здесь нам следует рассмотреть некоторые аспекты всеобщей истории идей, особенно тех, что связаны с идеализацией первобытных примитивных народов людьми более сложных и развитых обществ. Мы говорим о вновь и вновь возникающих представлениях о более простых и прекрасных эпохах, далеких от нас по времени (вроде золотого века) или месту (благородные дикари, живущие где?то на географических границах современной цивилизации или за ними). Они пробуждают в цивилизованных формациях подсознательное чувство вины за неадекватность современного социального устройства. Этот комплекс идей глубоко влиял на западное мышление, представления, мир чувств еще со времен Гомера и Гесиода и наконец привел к появлению мысли об утопических обществах. Эта последняя идея отличается огромной живучестью и заразительностью и до сих пор служит источником сюжетов для фантастических произведений, потому что развитие географических знаний препятствует созданию подобных утопий на земле. Так что разум более высокий, чем беспомощный и хилый ум земного человека, приходится искать в межзвездных просторах.

Мы увидим, насколько сильно воздействовали эти идеи на тех, кто вновь открыл друидов и занимался реконструированием их образа начиная с конца XVII столетия и далее.

Еще одна проблема, которую ставят перед нами классические тексты, возникает из привычной для античных авторов практики использования больших кусков чужих текстов или манеры пересказывать кого?либо без ссылки на источник. Старинная ученая традиция, существовавшая вплоть до наших дней, основывалась именно на цитатах и взываниях к авторитетам, а не на эмпирическом рассмотрении имеющихся данных заново. Так закрепилось использование вторичных источников, без их упоминания. В настоящем исследовании мы увидим, что большинство авторов черпают свои сведения о кельтской религии и друидах практически из одного?единственного источника. Можно также заметить, как одна и та же фраза или стилистический оборот кочуют из одного текста в другой. Впрочем, нам следует помнить, что книги, содержащие вышеупомянутые ссылки, написаны в греко?римском мире. Наиболее достоверная и объективная информация поступает из трудов в основном географических и этнографических, а не политических или исторических (но к сожалению, разделить их практически невозможно), в которых риторика и литературные приемы направлены на то, чтобы подогнать факты под принятые представления, чтобы способствовать «возвышению чувств» и торжеству морали. Там царят обобщенные образы, фигуры речи и условные ситуации. И разумеется, во все времена и повсюду утверждения, которые нам надлежит рассмотреть, украшены своеобразным «философствованием» самого писателя или изложением идеологий различных литературных школ.

Один ряд трудностей чисто семантический, имеет ли, например, само слово «друид» одно и то же значение в раннем сочинении греческого географа и позднего римского историка и, позднее, в героической ирландской саге? Какой смысл вкладывает в эпитет, обычно переводимый как «справедливейший», Страбон (или его источник Посидоний), прилагая его и к друидам, и к Моисею, и к греческому мифологическому герою Радаманту и к скифам, он использовался ранее Геродотом при описании гетов и Гомером в отношении абиоев? Нельзя также не задуматься, когда латинский поэт употребляет слово «fanum» или «delubrum» для кельтского святилища, вместо более употребительного «templum». Связано ли это со всей структурной особенностью построения или является всего лишь элегантной литературной вариацией автора, не желающего повторяться. Возможно, ответа на подобные вопросы мы не узнаем, но, по крайней мере, их следует иметь в виду.

Относительно религиозных отправлений нам следует прежде всего признать, что сама их природа не предполагает, что их можно обнаружить только средствами археологии, без помощи и поддержки хоть каких?то письменных свидетельств, например надписей. Но как мы уже упоминали, ни одна достоверно дохристианская надпись не включает в себя слово «друид», даже в возможных греческих, римских или кельтских формах. Так что привязка друидов к какому?либо полевому памятнику, скульптуре или посвящению остается в области допущений. Все, что могут предоставить нам не поддержанные текстами археологические свидетельства, это некий скелет кельтской материальной культуры данного периода и области, в которых классические писатели отмечали присутствие друидизма. Переходным мостиком между этими свидетельствами и названными литературными источниками являются надписи?посвящения кельтским божествам, иногда предстающими в римском обличье, а также изображения этих божеств с эпиграфической идентификацией или без оной. Рассмотрим же подробнее характер этих иконографических свидетельств, составляющих ценное приложение к археологии.

Они могут быть поделены на два класса: те, что прямо или косвенно сопровождаются надписями, и те, что таковых не имеют. А именно «поддержанные текстами» и «не поддержанные». Если какое?то божество, один или несколько раз названное в посвятительной надписи, имеет некие заметные атрибуты (например, рога у человеческой фигуры, или три головы, или держит в руках колесо, или является животным повторяющимся, вроде вепря, или группой животных, вроде быка с тремя журавлями), можно достаточно уверенно полагать, что и неподписанные изображения его имеют то же имя. Впрочем, в этом не следует заходить слишком далеко, утверждая, в частности, что все рогатые боги или с оленьими рогами это Кернуннос. Подсчет, проведенный несколько лет назад, показал, что из надписей были извлечены имена 374 кельтских божеств, причем 305 встречались лишь однажды и только четыре или пять из них от 20 до 30 раз. Еще сильнее вопрос запутывает то обстоятельство, что варварские и греко?римские божества могли иметь признаки нескольких кельтских божеств. Одних имен у кельтских богов, связанных одним родом деятельности с Марсом, было 69. Самым плодотворным подходом к этой проблеме является выделение иконографических типов и рассмотрение их в контексте географического распространения. Таким образом, устанавливается существование местных культов и культовых центров.

Имеющиеся у нас иконографические свидетельства кельтской религии и почти все надписи относятся к самой поздней фазе, то есть к тому периоду, когда Галлия и Британия вошли в состав Римской империи. Скульптуры и другие изображения людей и животных, выполненные в кельтской художественной традиции, изредка встречались примерно с VI века до н. э., но лишь под действием прямого римского влияния такие скульптуры, обычно каменные, стали повсеместными. Кельтский мир выражал себя в основном в римских схемах, но местные художественные приемы служили для них основой. И в римских именах местных божеств, и в вульгарной, просторечной латыни надписей можно видеть влияние кельтского языка.

Но поскольку, даже объединив свидетельства из всех возможных источников, мы получим лишь туманные и обрывочные сведения о кельтской религии, до сегодняшнего дня невозможно оценить первоначальное значение тех или иных скульптур из камня, металла или дерева, составляющих наш иконографический запас. Бесполезно было бы думать, что мы в состоянии проникнуть в психологию и эмоциональную сферу ранних кельтов. Мы должны избегать этой интеллектуальной ловушки так же, как проецирования на римско?кельтские скульптуры нашего художественного восприятия. Писать о «суровом дикарском символизме» или «варварской красоте и экспрессии», приписывать кельтским скульпторам «мощь передачи внутреннего огня… и… отрешенной безмятежности неземной красоты», описывать одну из скульптур как портрет «взрослого мужчины, практиковавшего утонченный аскетизм», или утверждать относительно другой, что «тяжелые геометрически выполненные глаза и рот придают его лику выражение божественности, осознав которую этот дикарь отрешился от мира и опыта человеческого»… говорить все это – не означает продвигать наши знание и понимание. Все, чего добились такие писатели, это обнародовали свои личные мнения, выражающие их личные эстетические пристрастия, а также принятые эстетические стандарты общества, в котором формировались их личные вкусы. Тот факт, что кому?то из нас рассматриваемые объекты кажутся трогательными или пугающими, выражающими благородство или восторженность, не должен приводить нас к необоснованным заключениям о том, что на дикарей железного века они производили то же самое впечатление. В конце концов, никто ведь не станет предполагать, что лицезрение современных ритуальных масок из Африки или Новой Гвинеи, Аляски и Новых Гебридов без знания религии и ее обрядов, которым они служат, позволит нам выразить в терминах психологии, зачем они были сделаны и как использовались.

Невозможно делать выводы о религиозных верованиях только на основании иконографических свидетельств. Изображения и надписи наводят на мысль о некоторой связи между кельтскими божествами и животными – Кернунноса, человека с рогами оленя, Эпоны, воплощенной в лошади, вепря Бако и так далее. Но прежде чем мы начнем рассуждать, возможно, нам следует помедлить и задуматься о раннехристианском мире, о том, что вообразили бы себе мы, созерцая символы евангелистов: орла, тельца, овна и льва, таких, какими предстают они на страницах евангелия Дарроу, не имея литературных объяснений. Помогли ли бы нам сопровождающие их краткие подписи: «изображение льва» или «изображение орла».

Котел из Гундеструпа, покрытый сложными изображениями различных сцен, является для нас проблемой того же порядка, какой стал бы любой серебряный предмет церковной утвари, украшенный картинами, надписями и символами, если бы мы не были вооружены знанием истории, мифологии, агиографии. Мы ничего бы не поняли из этого о природе христианской веры.

С другой стороны, иконографические данные могут быть использованы косвенно. Надписи?посвящения, сопровождаемые изображениями или без оных, можно было бы применить для определения географических границ местных культов, но их распределение неточно и зависит в первую очередь от традиции написания, принятой в данной местности, а во вторую – от наличия местного камня, а не каких?либо недолговечных материалов. Имеются и другие факторы социальной географии, вроде тех, что следуют из скопления местных надписей в римской Британии вблизи стены Адриана. Нам не следует забывать, что практически все они на греческом и латинском языках, и каждая в какой?то степени является переводом оригинального устного кельтского религиозного утверждения. Мы имеем дело с ситуацией, которую часто называют «условной грамотностью», когда умение писать ограничено, то есть им обладают немногие, и применяется оно лишь для некоторых целей, а потому выражается, за крайне редкими исключениями, лишь на латинском языке. Джексон, говоря о римской Британии, сформулировал свое мнение о кельтском (бриттском) языке таким образом: «Это не был письменный язык… единственным языком письма была латынь. Никому не пришло бы в голову писать на бриттском, да они и не знали бы, как это сделать… В римской Британии те, кто получил достаточное образование, чтобы знать алфавит, владели некоторым знанием латыни, а те, кто не владел, не писали вовсе». То же самое относится к римской Галлии, где, как написал Уотмаф, «не было принято писать что?либо до появления латинского языка, а с ним и искусства письма. Поэтому, когда здешние люди стали писать, они делали это, за редчайшими исключениями, на латыни, используя латинский алфавит». Однако на юге Галлии встречается некоторое число надписей, выполненных греческими буквами. Неудивительно поэтому видеть разноречия в написании имен и другие несоответствия, ведь их никогда не писали на родном языке: в кельтском мире, как и в остальной варварской Европе, существовала лишь устная традиция, утвержденная временем и принятая обществом, для сохранения и передачи следующим поколениям законов, генеалогии, историй, песен и легенд. Далее мы увидим, что друиды были особенно озабочены именно сохранением и продолжением этого древнего обычая, который не требовал использования письма.

СВИДЕТЕЛЬСТВА ПИСЬМЕННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Самой важной и самой трудной группой источников являются письменные документы, которые можно разделить на два класса. В первый мы должны поместить свидетельства греческих и римских писателей относительно кельтов, их религии и частично друидах. Свидетельства классиков касаются ограниченных областей европейского континента и Британии, а не всего кельтского мира. Сведения эти обрывочны и скудны, часто вторичны, и охватывают период с начала II века до н. э. до IV века н. э. Ко второму классу относятся ранние ирландские саги о героях и легенды, в которых действуют друиды. Они сохранялись в устной передаче до V века н. э. и в раннесредневековом переложении. Ссылки на друидов и упоминания о них в поздней кельтской литературе, а также ирландской и валлийской, не могут всерьез рассматриваться как достоверные, поскольку тема эта, по сути своей, относится к дохристианской эпохе и является частью истории первобытной Европы.

Рассматривая источники на греческом, латинском и староирландском, мы сталкиваемся с проблемой, которую ставят перед нами все дошедшие до нас письменные свидетельства о прошлом. Они связаны со временем, в которое были сочинены, и тем, кому адресованы. То есть их читатели настолько отделены от нас временем и культурой, что понять их мы можем, лишь совершив величайшее умственное усилие. От нас потребуется и огромная работа по перестройке сознания, которое может оказаться просто невозможным в достаточной мере. Ошибочно думать, что люди не являются детьми своего века, они проникнуты его понятиями и ограничены влияниями современной им культуры. Личность находится в рамках своего окружения, происхождения, социального положения, интеллекта, темперамента, на ней лежит печать принадлежности к определенной идеологии. Даже в условиях сравнительно однородной западноевропейской культуры мы вряд ли можем ожидать одинакового мировосприятия от престарелого католического священника из благородного семейства и молодого коммуниста из рабочих, от американского магната или бывшего племенного вождя, ныне руководителя какой?нибудь нарождающейся африканской нации. Рассматривая наши свидетельства, мы должны сначала определить контекст и культуру их создателей и читателей, а также идеологическую и социальную структуру, частью которой они являлись. Лишь после этого мы можем переходить собственно к текстам. К счастью, это вполне достижимо для первой группы наших источников, классических текстов, и многое проясняет. Но если такое соприкосновение с образованными и умеющими великолепно себя выражать обществами Греции и Рима возможно, то как можем мы питать надежду проникнуть в дикарскую ментальность кельтов, чьи жрецы, друиды, совершали жертвоприношения, гадали и предсказывали, чьи барды пели хвалебные песни вождям? Кельтов, внимавших этим героическим сагам на просторах ранней Ирландии? Утверждать подобное – все равно что рассчитывать понять общую ситуацию, сочувственно воспринимая речи и мысли вождя патанов на племенном пиру где?нибудь на северо?западной границе Индии. Подобная аналогия лишь подчеркивает трудность вопроса, но едва ли способствует решению проблемы.

КЛАССИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ

Говоря о классических источниках, мы не должны забывать, что ученые и образованные люди древности не могли и не хотели отвлеченно и беспристрастно оценивать дикарские религиозные обряды и самих варваров, являющиеся предметом нашего исследования. Такой подход выработался на протяжении многих лет развития западной традиции. Не желая ни в коей мере принизить высокую интеллектуальную культуру, которую представляют греческие и римские писатели, их высокую способность и навыки в абстрактном мышлении, в делах практических, утонченную проникновенность и силу их прозы и поэзии, тем не менее было бы справедливо отметить, что переносить их понимание мира на нынешнее, приравнивать, отождествлять их мировосприятие с современным образом мысли было бы опасной ошибкой, несмотря на кажущееся сходство. Мир Средиземноморья с V века до н. э. по первые века н. э. категорически не был нашим миром, а писатели, творения которых мы рассматриваем, безусловно, были его детьми.

Их воспитание и присущие им способы мышления и чувствования не позволяли им относиться к жертвоприношениям, ворожбе, знамениям, предсказаниям и магическим ритуалам как к явлениям чуждым и странным. Все вышеперечисленное являлось неотъемлемой частью их собственной жизни, они не делили окружающее на священное и мирское. Они набожно приносили жертвы. Они были глубоко суеверны и все еще затронуты их варварским прошлым, хоть и стеснялись этого. В Риме, еще в III веке н. э., происходили ритуальные убийства мужчин и женщин, которых заживо хоронили на Бычьем рынке. Не раз в году на улицах можно было наблюдать странные представления, когда салии, жрецы бога Марса, скакали и дурачились, били в древние щиты и пели магические песнопения на древнем языке или когда обнаженные юноши, вооружившись кнутами, вырезанными из шкур коз и собак, только что принесенных в жертву в Луперкальской пещере, пробегая мимо девушек, хлестали их этими кнутами, дабы те были плодовиты. Неподалеку от Рима, в роще у озера Неми, обитал Лесной Царь, жрец и убийца, который настороженно поджидал своего преемника, готовящегося неожиданно убить его в свою очередь. Даже такая совершенная военная машина, как римская армия, не отправлялась в поход без клеток со священными курами, чтобы авгуры могли предсказывать будущее по зерну, сыплющемуся из клювов. В Древнем мире религиозные церемонии кельтов и других варваров были, возможно, самыми легко доступными действиями для понимания их соседей.

А в целом разница между ними была скорее в качестве, чем в типе. Важность соблюдения ритуалов в жизни кельтов отмечалась часто, но никогда в этих свидетельствах не было сожаления или упрека. Вскоре обнаружилось, что кельтские божества имеют соответствующие эквиваленты в классическом пантеоне, а гадания авгуров и кельтских жрецов могут быть восприняты равно, с доверием и даже почтительным вниманием. В период раннехристианского противостояния языческим противникам и в поздние столетия, когда открыто признавалась сверхъестественная сила языческих культов, ее приписывали силам Тьмы. Так что в древнем языческом мире не только принимали законность чужой веры, но и антагонизм ограничивался рамками осуждения лишь тех действий, которые были отвратительны этическим правилам цивилизованности. Если теперь мы зададим вопрос о кельтской религии знаменитой фразой, высказанной Гиббоном по другому поводу: «какая же новая провокация могла вывести из себя мирное равнодушие Античности?», ответом будет: человеческие жертвоприношения. Именно эта практика превыше всех других была отвратительна цивилизованным народам в конце эры язычества. Предавалось проклятию также все, что имело отношение к колдовству и магии. Возможно, это было связано с верой людей в пугающую их злую силу. Осуждение магии у греков, суровые законы о подавлении ее в Риме существовали со II века н. э. Непривычным, хотя и вряд ли презираемым понятием в Греции и Риме, было существование особого класса жрецов и отсутствие такого глубоко укоренившегося у народов Средиземноморья и Востока символа веры, как монументальный храм с крышей и изображениями богов. Но этим признакам дикарства согласно классическим авторам противопоставлялись концепции, которые справедливо можно было бы включить в античное понятие «философия». Это было не только привычным для Древнего мира, но имело большое сходство с греческими системами рассуждения и являлось привлекательным в теоретическом смысле.

Здесь нам следует рассмотреть некоторые аспекты всеобщей истории идей, особенно тех, что связаны с идеализацией первобытных примитивных народов людьми более сложных и развитых обществ. Мы говорим о вновь и вновь возникающих представлениях о более простых и прекрасных эпохах, далеких от нас по времени (вроде золотого века) или месту (благородные дикари, живущие где?то на географических границах современной цивилизации или за ними). Они пробуждают в цивилизованных формациях подсознательное чувство вины за неадекватность современного социального устройства. Этот комплекс идей глубоко влиял на западное мышление, представления, мир чувств еще со времен Гомера и Гесиода и наконец привел к появлению мысли об утопических обществах. Эта последняя идея отличается огромной живучестью и заразительностью и до сих пор служит источником сюжетов для фантастических произведений, потому что развитие географических знаний препятствует созданию подобных утопий на земле. Так что разум более высокий, чем беспомощный и хилый ум земного человека, приходится искать в межзвездных просторах.

Мы увидим, насколько сильно воздействовали эти идеи на тех, кто вновь открыл друидов и занимался реконструированием их образа начиная с конца XVII столетия и далее.

Еще одна проблема, которую ставят перед нами классические тексты, возникает из привычной для античных авторов практики использования больших кусков чужих текстов или манеры пересказывать кого?либо без ссылки на источник. Старинная ученая традиция, существовавшая вплоть до наших дней, основывалась именно на цитатах и взываниях к авторитетам, а не на эмпирическом рассмотрении имеющихся данных заново. Так закрепилось использование вторичных источников, без их упоминания. В настоящем исследовании мы увидим, что большинство авторов черпают свои сведения о кельтской религии и друидах практически из одного?единственного источника. Можно также заметить, как одна и та же фраза или стилистический оборот кочуют из одного текста в другой. Впрочем, нам следует помнить, что книги, содержащие вышеупомянутые ссылки, написаны в греко?римском мире. Наиболее достоверная и объективная информация поступает из трудов в основном географических и этнографических, а не политических или исторических (но к сожалению, разделить их практически невозможно), в которых риторика и литературные приемы направлены на то, чтобы подогнать факты под принятые представления, чтобы способствовать «возвышению чувств» и торжеству морали. Там царят обобщенные образы, фигуры речи и условные ситуации. И разумеется, во все времена и повсюду утверждения, которые нам надлежит рассмотреть, украшены своеобразным «философствованием» самого писателя или изложением идеологий различных литературных школ.

Один ряд трудностей чисто семантический, имеет ли, например, само слово «друид» одно и то же значение в раннем сочинении греческого географа и позднего римского историка и, позднее, в героической ирландской саге? Какой смысл вкладывает в эпитет, обычно переводимый как «справедливейший», Страбон (или его источник Посидоний), прилагая его и к друидам, и к Моисею, и к греческому мифологическому герою Радаманту и к скифам, он использовался ранее Геродотом при описании гетов и Гомером в отношении абиоев? Нельзя также не задуматься, когда латинский поэт употребляет слово «fanum» или «delubrum» для кельтского святилища, вместо более употребительного «templum». Связано ли это со всей структурной особенностью построения или является всего лишь элегантной литературной вариацией автора, не желающего повторяться. Возможно, ответа на подобные вопросы мы не узнаем, но, по крайней мере, их следует иметь в виду.

ДРЕВНЕИРЛАНДСКИЕ ТЕКСТЫ

И наконец, последний ряд проблем в прояснении того, что представляли собой древние друиды, ставят перед нами упоминавшиеся ранее старые ирландские тексты. Мы уже говорили о том, что при изучении языческого жречества мы можем пользоваться лишь теми из них, что представляют нам языческий и дохристианский мир. А это само по себе исключает из рассмотрения все, кроме ряда вышеупомянутых старейших ирландских источников. Тут нам следует не забывать четыре главных фактора. Во?первых, все они являются продуктом ума и воображения людей, гораздо более удаленных от нас по времени, чем классические авторы, поскольку берут начало в архаичных и варварских традициях, глубоко уходящих корнями в доисторическую Европу. В них нет и намека на цивилизованное осознание и осмысление, которые так облегчают нам понимание классиков. Во?вторых, форма, в которой дошли до нас староирландские саги, является средневековым письменным переложением кусков более ранних устно передаваемых песен, слишком древних для писцов и ученых, которые превращали их в манускрипты. Прибавьте к этому еще то, что прошлое, о котором они повествовали, было языческим. Средневековые редакторы служили христианской церкви, стремившейся вытеснить и заместить старые верования. Однако национальная гордость Ирландии и сильнейшая привязанность к прошлому и родовым корням вынуждала ее идти на компромисс с языческим богохульством. Наконец, надо помнить, что эти тексты относятся исключительно к Ирландии, тогда как более древние письменные свидетельства касаются некоторых частей континентальной Европы и Британии. Ирландия была кельтским аванпостом за пределами Римской империи, и археологические находки показывают, что она во многом гораздо сильнее отличалась от континента, чем достаточно замкнутая и самодостаточная Британия.

Вот, пожалуй, и все об источниках наших знаний о древних друидах, которые мы будем подробно рассматривать в ходе этого исследования. Мы уделили некоторое место оценке различного рода свидетельств, потому что дискуссии о друидах в неспециальной литературе не стремятся критически использовать источники. На протяжении около трехсот лет друиды являются нам снова и снова в самых разных обличьях. Следует заметить также оживление интереса к этому классу жрецов начиная с XVII века, надо знать обстоятельства, которые привели к существованию неких обществ, называющих себя друидами, и популярных идей, связанных с ними. Источники этого поветрия более ясны и широко документированы, так как здесь мы имеем дело с теми фазами истории идей и перемен литературных и художественных вкусов, которые хорошо описаны.

Мы увидим, как мысль о примитивных обществах и благородных дикарях была извлечена из классических источников учеными, воспитанными на этих текстах. К этому вскоре добавились элементы фантазии, рисующей вдохновенных друидов в подкове Стоунхенджа, ставших притягательным магнитом для многих одиноких неудачников и психически неуравновешенных.

И наконец, последний ряд проблем в прояснении того, что представляли собой древние друиды, ставят перед нами упоминавшиеся ранее старые ирландские тексты. Мы уже говорили о том, что при изучении языческого жречества мы можем пользоваться лишь теми из них, что представляют нам языческий и дохристианский мир. А это само по себе исключает из рассмотрения все, кроме ряда вышеупомянутых старейших ирландских источников. Тут нам следует не забывать четыре главных фактора. Во?первых, все они являются продуктом ума и воображения людей, гораздо более удаленных от нас по времени, чем классические авторы, поскольку берут начало в архаичных и варварских традициях, глубоко уходящих корнями в доисторическую Европу. В них нет и намека на цивилизованное осознание и осмысление, которые так облегчают нам понимание классиков. Во?вторых, форма, в которой дошли до нас староирландские саги, является средневековым письменным переложением кусков более ранних устно передаваемых песен, слишком древних для писцов и ученых, которые превращали их в манускрипты. Прибавьте к этому еще то, что прошлое, о котором они повествовали, было языческим. Средневековые редакторы служили христианской церкви, стремившейся вытеснить и заместить старые верования. Однако национальная гордость Ирландии и сильнейшая привязанность к прошлому и родовым корням вынуждала ее идти на компромисс с языческим богохульством. Наконец, надо помнить, что эти тексты относятся исключительно к Ирландии, тогда как более древние письменные свидетельства касаются некоторых частей континентальной Европы и Британии. Ирландия была кельтским аванпостом за пределами Римской империи, и археологические находки показывают, что она во многом гораздо сильнее отличалась от континента, чем достаточно замкнутая и самодостаточная Британия.

Вот, пожалуй, и все об источниках наших знаний о древних друидах, которые мы будем подробно рассматривать в ходе этого исследования. Мы уделили некоторое место оценке различного рода свидетельств, потому что дискуссии о друидах в неспециальной литературе не стремятся критически использовать источники. На протяжении около трехсот лет друиды являются нам снова и снова в самых разных обличьях. Следует заметить также оживление интереса к этому классу жрецов начиная с XVII века, надо знать обстоятельства, которые привели к существованию неких обществ, называющих себя друидами, и популярных идей, связанных с ними. Источники этого поветрия более ясны и широко документированы, так как здесь мы имеем дело с теми фазами истории идей и перемен литературных и художественных вкусов, которые хорошо описаны.

Мы увидим, как мысль о примитивных обществах и благородных дикарях была извлечена из классических источников учеными, воспитанными на этих текстах. К этому вскоре добавились элементы фантазии, рисующей вдохновенных друидов в подкове Стоунхенджа, ставших притягательным магнитом для многих одиноких неудачников и психически неуравновешенных.

Глава 2. КЕЛЬТСКИЙ МИР ДРУИДОВ

ИСТОЧНИКИ

Упоминания о друидах у классических авторов относятся к периоду с конца III века до н. э. вплоть до IV века н. э. и касаются Западной Европы (почти исключительно Галлии и Британии). Самые ранние народные ирландские повести представляют собой запись устных рассказов, датируемых примерно началом V века до н. э., и касаются они одной лишь Ирландии. Таким образом, мы имеем последовательное изложение событий в течение пятисот лет, но при этом получается резкий скачок в сведениях с изменением места действия по сравнению с заметками греческих и римских авторов и местными кельтскими летописями. Тем не менее все письменные источники укладываются в одну структурную схему, исторически, этнографически и лингвистически определяющую, что представляли собой древние кельты. Кельты являли собой некое единое целое не только из?за того, что они пользовались одним языком или его диалектами, но также и потому, что древний классический мир воспринимал их как один «народ», вроде скифов или эфиопов. О том же свидетельствуют общие традиции их материальной культуры, подтверждаемые современными археологическими находками.

Вплоть до 121 года до н. э. в Южной Франции, 58 года до н. э. в Галлии и 43 года н. э. в Британии этот кельтский мир был, несмотря на литературные упоминания, как бы «доисторическим». То есть он не был историческим из?за отсутствия письменных свидетельств. Не существовало ни отдельных личностей, ни социальных групп, которые нуждались бы в записывании событий. Такие сообщества обнаруживаются лишь археологическими средствами (дописьменная история), хотя частично о них косвенно упоминается в комментариях греческих и римских писателей. Именно среди этих комментариев мы обнаруживаем сведения о важнейших аспектах кельтской религии и тех, кто ее осуществлял: речь идет о жречестве в широком смысле, включающем в себя группу, известную нам под названием друиды. Ирландия никогда не была под игом римлян и не являлась предметом обсуждения тех, кто поведал поколениям о римском завоевании Британии и ее романизации. О ней не говорится в классических текстах, являющихся подспорьем археологии. Вместо этого в Ирландии имеется своя собственная народная история. Передавались устно легенды о сверхъестественном, исполнялись героические саги, записанные христианскими писцами раннего Средневековья. В них содержится некое архаическое зерно, связанное с обстоятельствами более ранними, чем события V века н. э.

Чтобы поместить друидов в их истинное окружение, нам нужно попытаться составить картину кельтского мира, к которому они принадлежали, по письменным и другим источникам того времени, когда процветал Посидоний, наш главный литературный кладезь сведений, то есть в конце II и начале I века до н. э. Разумеется, ирландские источники, относящиеся к этому периоду, могут быть использованы лишь для самого общего представления о более глубокой старине. Но в Древнем мире консервативные общества придерживаются строгих традиций, и хронологические разночтения особого значения не имеют, как доказывает близкое соответствие между классическими текстами и народными сказаниями. В археологических материалах и подкрепляющих их текстах, рассеянных по территории почти всей Европы и даже Малой Азии, мы обнаруживаем прямые указания на удивительно однородную культуру. Эта однородность, достигнутая к III веку до н. э., сохранялась и далее, охватывая большие пространства кельтского мира в пределах Римской империи. Культура Британских островов имела множество общих элементов с кельтской, но вместе с тем была очень своеобразна, то есть отлична от обычаев остального кельтского мира последних веков до н. э. Так же и Ирландия, при сохранении близкой связи с Британией и континентом, обладает резко отличающимися от них чертами.

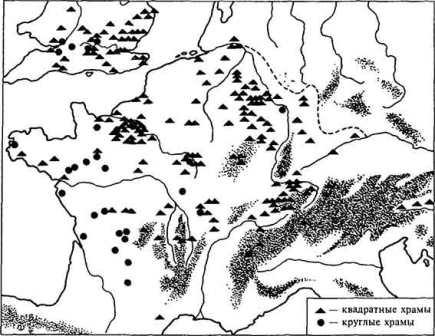

Распространение кельтской культуры демонстрируют нам археология, комментарии греческих и римских географов, а также кельтские названия мест, подтвержденные надписями, или упоминаниями у классических писателей, или же дошедшими до нас в постклассической форме. Как вскоре мы увидим, материальная культура, которую археология классифицирует как средний или поздний латенский период, демонстрирует поразительную схожесть типов оружия и орудий труда, фортификационной техники, стилей убранства и украшений, погребальных обычаев. И все это на удивительно больших пространствах Европы. Из описаний классиков нам известны не только места поселения больших групп различных племен, но также сведения о миграции кельтов, начиная с их рейдов в Италию на пороге IV века до н. э. Кельтские разбойничьи шайки появлялись в Балканах, доходили до Дельф и в конце концов в 279?278 годах до н. э. основали поселения галатов в Малой Азии. Кельтские наемники служили в греческих войсках на Сицилии (368 г. до н. э.) и в Египте (274 г. до н. э.). Названия местностей, где располагались центральные поселения племен, рек и холмов, подтверждают археологические свидетельства и намекают на разные этапы переселения народов. Так, названия, в которых есть элемент «?брига», связаны с Иберией, но не с Британскими островами, которые делят с континентальной Европой употребление частиц «?магус» и «?дунум».

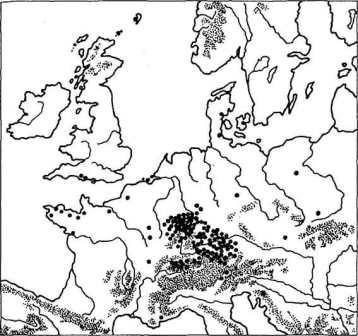

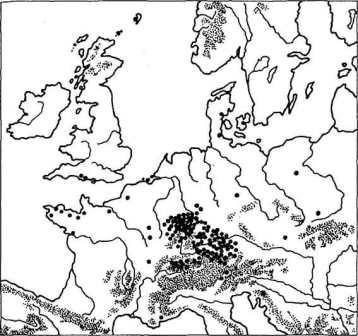

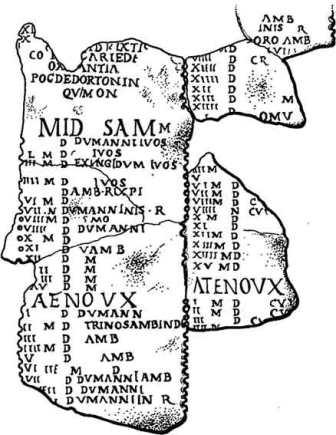

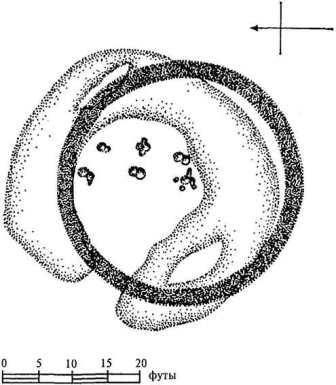

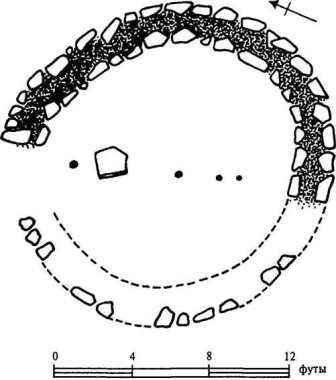

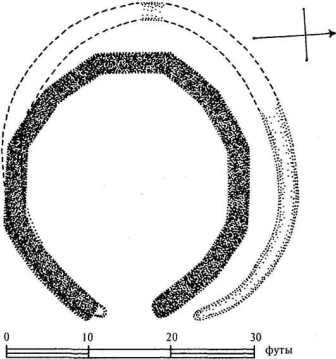

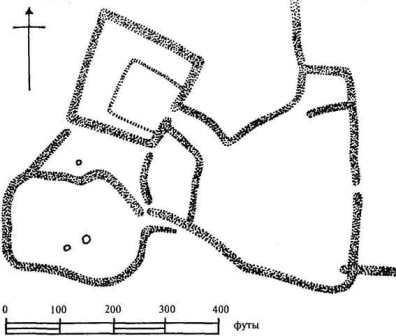

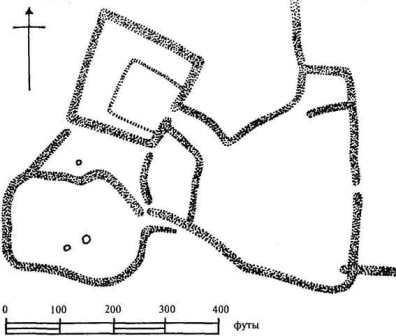

Рис. 1. Кельтский мир

Рис. 1. Кельтский мир

Все это в целом дает нам представление о кельтах как народе Центральной и Западной Европы, который к III веку н. э. прочно расселился от Иберии на западе до Карпат и границ Украины на востоке, с крайним восточным форпостом в виде колонии галатов. Занятая ими территория доходила на юге до Альп и смыкалась там с цивилизациями классического мира. Что касается севера, то там они занимали Британские острова, а в Центральной Европе северная граница их расселения шла вдоль южного края земель, занимаемых тевтонами, славянами и финно?угорскими народами, по линии грубо намечаемой современными городами Кельн, Кассель, Лейпциг и Краков. Торговые пути выходили далеко за географические границы их поселений на север Европейской равнины и в Скандинавию, а также в южные области Руси, доходя вплоть до Крыма и Волги. С точки зрения природно?географической кельтская Европа представляла собой главным образом зону лесов, причем ее северная оконечность располагалась на 700 миль южнее линии хвойных лесов, почти совпадая с границей Римской империи в Европе при императоре Траяне. Леса варварской Европы, лежащей к северу от Альп, казались странными и зловещими средиземноморским народам, пришедшим с территорий почти лишенных деревьев из?за многовекового истребления их людьми и козами.

ТЕХНОЛОГИЯ

Наши знания о кельтской культуре базируются, прежде всего, на археологических свидетельствах. Как бы цветисто и достоверно ни выглядели бы литературные источники, целесообразно продолжить нашу краткую оценку среды существования друидов в терминах шкалы достоверности, предложенной Хауксом, на которую мы и ссылались в последней главе. Начнем поэтому с вопросов технологии, о чем археология может информировать нас самым надежным и непосредственным образом.

Технологические приемы и возможности любых народов зависят в первую очередь от их умения использовать сырьевые материалы. Однако из всех доступных природных ресурсов человек выбирает лишь те, что могут быть включены в экономику и образ жизни данного сообщества, то есть те, что социально необходимы и приемлемы. В экономике с относительно статичной технологией, пусть хорошо приспособленной, используется лишь ограниченный набор имеющихся природных ресурсов, который применяется из поколения в поколение. В той же экономике, где существует традиция практического экспериментирования и изобретательства, люди находят новые возможности и их эксплуатируют. Сообществу, использующему каменные орудия и незнакомому с металлургией, залежи медной, оловянной или железной руды не только не интересны, но как бы в окружающем мире и не существуют. Для охотников понятие о плодородной хорошей почве бессмысленно.

Последние несколько столетий до нашей эры и варварские, и цивилизованные сообщества в Европе пользовались одними и теми же природными ресурсами, причем степень и эффективность их использования контролировалась социальной и технологической компетентностью. Греки и римляне, скифы, кельты и прочие народы почти одновременно вышли на такую стадию развития техники, когда для изготовления военного оружия и орудий труда применялось железо. Согласно классификации прошлого, существующей с XIX века, все они пребывали в железном веке. Варварская Европа за Эгейским морем использовала железо с VII века до н. э., выплавляя металл из руды, добытой из земли либо из болотных отложений. Во времена друидов в кельтском мире была налажена регулярная торговля характерными металлическими двузубыми чушками. Существует даже предположение, что появление богатой раннекельтской культуры Рейнской области в V веке до н. э. может быть связано с торговлей железом аборигенов, эксплуатировавших месторождения.

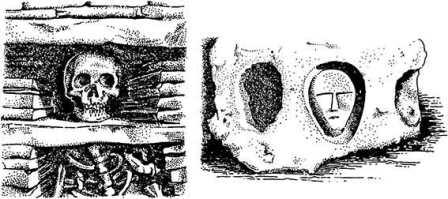

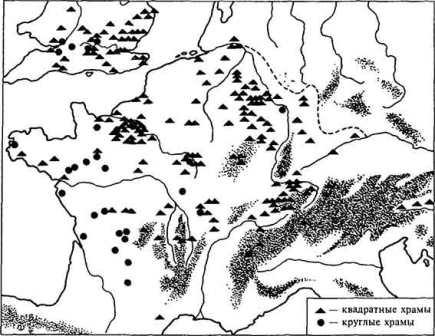

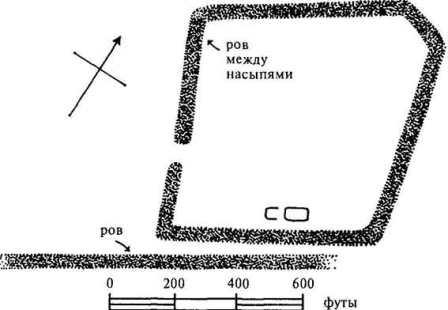

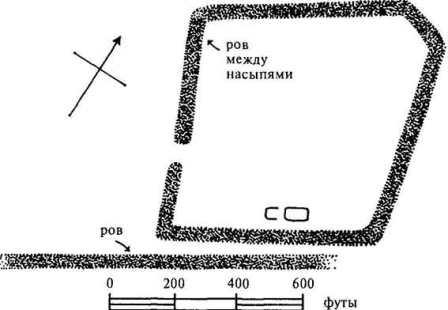

Рис. 2. Местонахождение железных чушек

Рис. 2. Местонахождение железных чушек

Кузнечное ремесло играло очень важную роль в кельтском мире, причем распространены были не только ножи, топоры или ножницы одинакового типа, но и более изощренные изделия, носившие кроме утилитарного еще и декоративный характер. Такими были, например, цепи, на которые подвешивали над открытым огнем бронзовые котлы, или подставки для дров в очагах. Оружейники использовали железо для изготовления мечей, наконечников копий и защитных накладок на деревянных щитах. Иногда они получали сталь, добавляя в процессе ковки железа уголь, но это носило скорее случайный, а не целенаправленно?экспериментальный характер, как в других более развитых цивилизациях. Для производства бронзы постоянно требовались медь и олово. Ремесленники изготавливали из нее котлы, чаши, бутыли, зеркала, украшения и даже скульптуры, а также парадное вооружение: шлемы, рукоятки мечей, ножны, накладки на щиты и части конской упряжи. В то время как железная руда встречалась в изобилии, запасы меди и олова были весьма ограниченны, так что и торговля рудами и изделиями из них создавала много проблем. Украшения и предметы парадной утвари часто делали из золота и серебра, а со II века до н. э. в оборот вошли кельтские монеты из этих металлов. Бронзовые изделия иногда украшали цветной эмалью. Эта техника, вероятнее всего, пришла из Сарматии и восточных районов Кавказа. По мастерству кельтские ремесленники по металлу не отставали от своих греческих и римских собратьев и были почти равны металлургам и кузнецам средневековой Северной Европы.

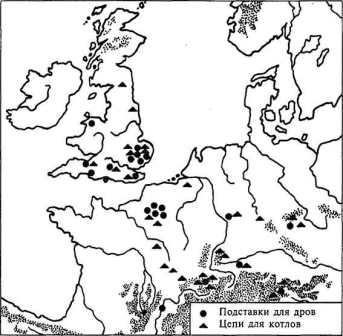

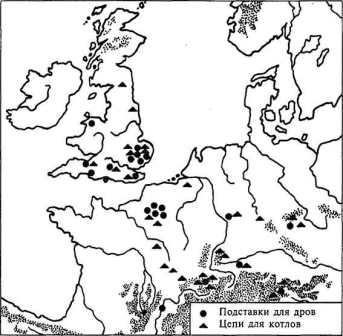

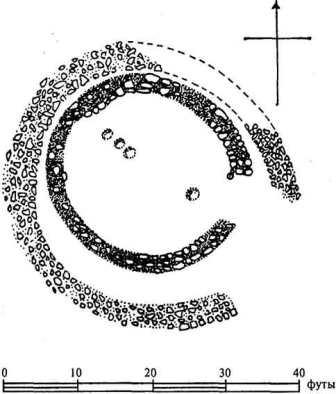

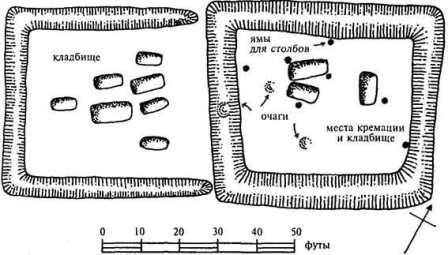

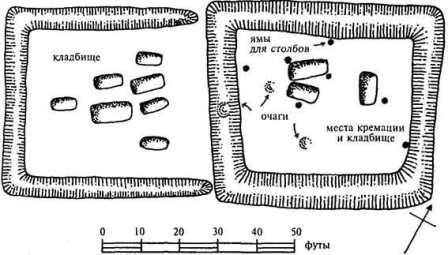

Рис. 3. Местонахождение железных подставок для дров и цепей «прут?кольцо» для котлов

Рис. 3. Местонахождение железных подставок для дров и цепей «прут?кольцо» для котлов

Из полезных ископаемых кроме металлических руд особо следует назвать соль, которую также добывали выпариванием воды соленых источников, а на побережье испарением морской воды. Соль из внутриматериковых запасов добывалась в Европе на протяжении многих веков. Она и сама являлась ценным предметом торговли и обмена, а также делала возможным сохранение пищевых продуктов и торговлю соленой рыбой и мясом (солониной и копченостями). Галлия с римских времен славилась своим беконом. Для изготовления посуды широко применялась глина. Это были и грубо слепленные изделия сельских жителей, и гончарные изделия умелых мастеров, сделанные на гончарном круге. Однако кирпичей и плиток из обожженной глины у кельтов не было: здания из прокаленных кирпичей, цемента или бетона являлись достижением средиземноморского мира тех времен. Широко и повсеместно для помола зерна использовался подходящий крупнозернистый песчаник. Из него делались ручные вращательные (поворотные) мельницы, применявшиеся в каждом хозяйстве. Технология использования в этих мельницах вращательного, а не поступательного (вперед?назад) движения появилась в варварском мире, даже в Британии, примерно со II века до н. э. Во всех местностях, где был камень, его использовали обычно грубоотесанным, без цемента для строительства жилищ и оборонительных сооружений.

ИСТОЧНИКИ

Упоминания о друидах у классических авторов относятся к периоду с конца III века до н. э. вплоть до IV века н. э. и касаются Западной Европы (почти исключительно Галлии и Британии). Самые ранние народные ирландские повести представляют собой запись устных рассказов, датируемых примерно началом V века до н. э., и касаются они одной лишь Ирландии. Таким образом, мы имеем последовательное изложение событий в течение пятисот лет, но при этом получается резкий скачок в сведениях с изменением места действия по сравнению с заметками греческих и римских авторов и местными кельтскими летописями. Тем не менее все письменные источники укладываются в одну структурную схему, исторически, этнографически и лингвистически определяющую, что представляли собой древние кельты. Кельты являли собой некое единое целое не только из?за того, что они пользовались одним языком или его диалектами, но также и потому, что древний классический мир воспринимал их как один «народ», вроде скифов или эфиопов. О том же свидетельствуют общие традиции их материальной культуры, подтверждаемые современными археологическими находками.

Вплоть до 121 года до н. э. в Южной Франции, 58 года до н. э. в Галлии и 43 года н. э. в Британии этот кельтский мир был, несмотря на литературные упоминания, как бы «доисторическим». То есть он не был историческим из?за отсутствия письменных свидетельств. Не существовало ни отдельных личностей, ни социальных групп, которые нуждались бы в записывании событий. Такие сообщества обнаруживаются лишь археологическими средствами (дописьменная история), хотя частично о них косвенно упоминается в комментариях греческих и римских писателей. Именно среди этих комментариев мы обнаруживаем сведения о важнейших аспектах кельтской религии и тех, кто ее осуществлял: речь идет о жречестве в широком смысле, включающем в себя группу, известную нам под названием друиды. Ирландия никогда не была под игом римлян и не являлась предметом обсуждения тех, кто поведал поколениям о римском завоевании Британии и ее романизации. О ней не говорится в классических текстах, являющихся подспорьем археологии. Вместо этого в Ирландии имеется своя собственная народная история. Передавались устно легенды о сверхъестественном, исполнялись героические саги, записанные христианскими писцами раннего Средневековья. В них содержится некое архаическое зерно, связанное с обстоятельствами более ранними, чем события V века н. э.

Чтобы поместить друидов в их истинное окружение, нам нужно попытаться составить картину кельтского мира, к которому они принадлежали, по письменным и другим источникам того времени, когда процветал Посидоний, наш главный литературный кладезь сведений, то есть в конце II и начале I века до н. э. Разумеется, ирландские источники, относящиеся к этому периоду, могут быть использованы лишь для самого общего представления о более глубокой старине. Но в Древнем мире консервативные общества придерживаются строгих традиций, и хронологические разночтения особого значения не имеют, как доказывает близкое соответствие между классическими текстами и народными сказаниями. В археологических материалах и подкрепляющих их текстах, рассеянных по территории почти всей Европы и даже Малой Азии, мы обнаруживаем прямые указания на удивительно однородную культуру. Эта однородность, достигнутая к III веку до н. э., сохранялась и далее, охватывая большие пространства кельтского мира в пределах Римской империи. Культура Британских островов имела множество общих элементов с кельтской, но вместе с тем была очень своеобразна, то есть отлична от обычаев остального кельтского мира последних веков до н. э. Так же и Ирландия, при сохранении близкой связи с Британией и континентом, обладает резко отличающимися от них чертами.